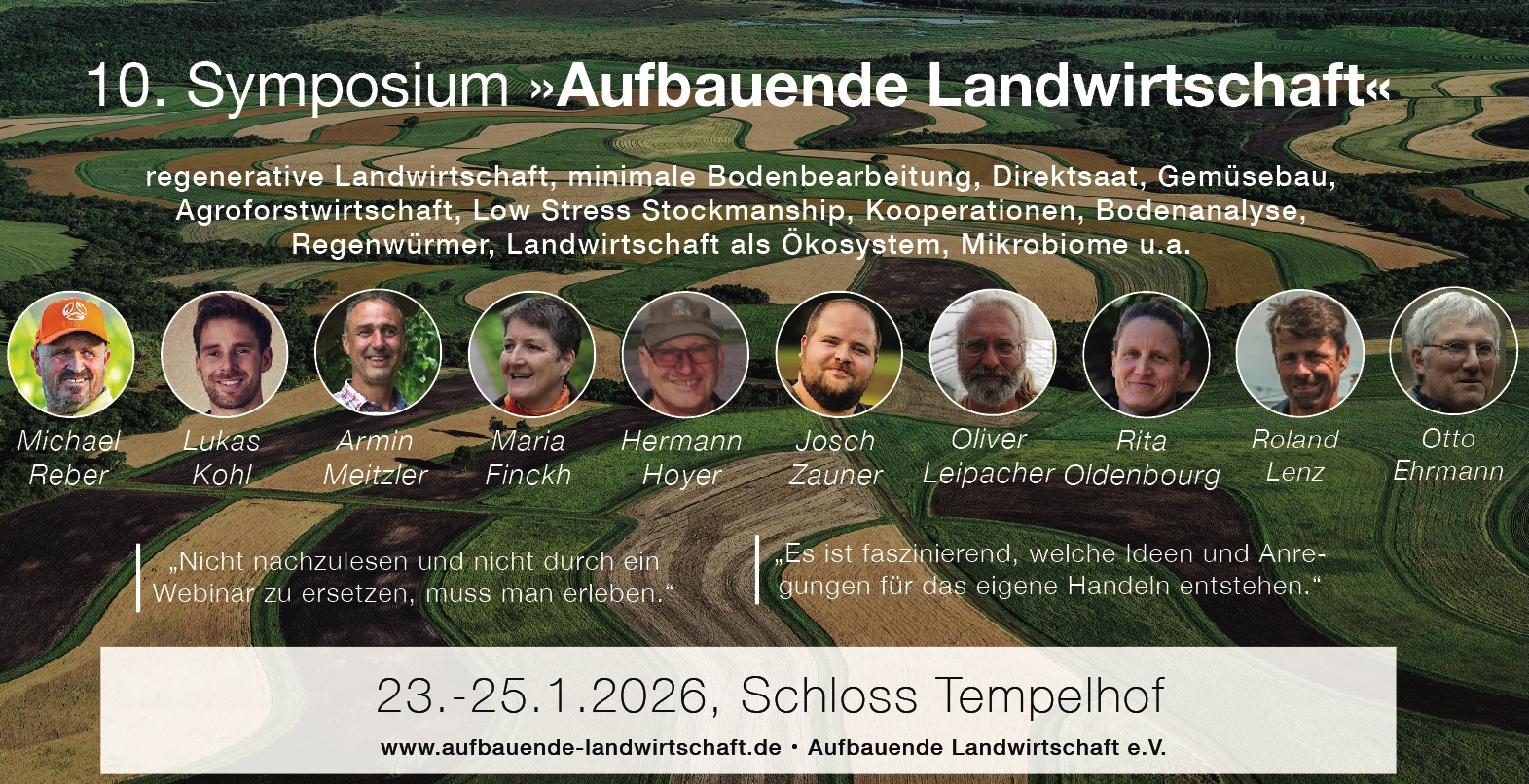

Wir laden Dich herzlich zu unserem 10. Symposium »Aufbauende Landwirtschaft«, das vom 23. – 25. Januar 2026 wieder am Schloss Tempelhof statt findet.

Immer mehr Betriebe stehen vor der Herausforderung, mit Trockenheit, Starkregen, hohen Kosten und steigenden Erwartungen aus Gesellschaft und Markt umzugehen. Auf unserem Symposium berichten Landwirtinnen und Landwirte aus der Praxis, welche Maßnahmen für sie funktioniert haben – von Bodenaufbau über Wasserrückhalt bis hin zu vielfältigen Fruchtfolgen oder moderner Weidewirtschaft.

Wir blicken dabei bewusst über den Tellerrand hinaus: Ziel ist es, unterschiedliche Ansätze kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Wege zu finden, wie Landwirtschaft zukunftsfähig bleiben kann – produktiv, wirtschaftlich tragfähig und ökologisch sinnvoll.

Themen

Direktsaat, minimale Bodenbearbeitung, regenerative Landwirtschaft, Gemüsebau, Mulch, Agroforstwirtschaft, Wasserretention, Tierhaltung, Mikrobiome Boden-Pflanze-Tier-Mensch u.v.m.

Für wen ist das Symposium gedacht?

Egal ob konventionell oder ökologisch wirtschaftend: Wer Interesse hat, den eigenen Betrieb widerstandsfähiger zu machen und von den Erfahrungen anderer Landwirtinnen und Landwirte zu profitieren, ist hier richtig.

Warum teilnehmen?

Erfahrungen aus der Praxis: Betriebe berichten, wie sie mit Herausforderungen wie Trockenheit, Nährstoffeffizienz oder Bodenerosion umgehen.

Neue Ideen für den Betrieb: Von Zwischenfrüchten bis Agroforst – viele Maßnahmen lassen sich Schritt für Schritt erproben.

Austausch auf Augenhöhe: Hier treffen sich Praktikerinnen und Praktiker, die offen sind, voneinander zu lernen – unabhängig von der Bewirtschaftungsform.

Blick in die Zukunft: Wie kann Landwirtschaft Ertrag sichern und gleichzeitig Boden, Wasser und Klima stärken?

Referent:innen

Freue Dich auf spannende Beiträge von:

- Michael Reber, Von pfluglos über regenerativ zu Bio

- Hermann Hoyer, Der Weg zur Bio-Direktsaat (und zurück)

- Josch Zauner, Konservierende Landwirtschaft mit viel Mut

- Maria Finckh, Landwirtschaft ökosystemar denken

- Lukas Kohl, Bodenanalyse nach Haney

- Armin Meitzler, In Kooperationen denken

- Rita Oldenbourg, Low Stress Stockmanship

- Oliver Leipacher, Regenerativer Gewächshaus-Gemüsebau

- Otto Ehrmann,Regenwürmer als entscheidender Produktionsfaktor in der Landwirtschaft

- Roland Lenz, Vielfalt, Stabilität und Denken in Kreisläufen – auf dem Weg zum enkeltauglichen Weinbau

Vorträge, Austausch, Beratung

Neben den Keynotes erwarten Dich kurze Impulsvorträge und – ganz neu – zwei gemeinsame Beratungssessions. Es wird immer wieder Zeit für moderierte Austauschrunden mit Kollegen und Fachberatern geben. Zudem bieten wir einen OpenSpace-Abend, bei dem jeder seine Themen vorstellen und sich darüber austauschen kann.

Wir beginnen am Freitag Nachmittag mit einer Führung über unseren eigenen Betrieb, mit Themen wie Marktgarten, Mulch-Gemüseanbau, Agroforstwirtschaft und Keyline-Design.

Gemeinsam mit Freunden und Kolleginnen

Freu Dich auf ein Wochenende voller spannender Themen für die Praxis, inspirierende Referent und begeisterte Teilnehmerinnen.

Der persönliche Austausch ist durch Online-Videos nicht zu ersetzen – daher freuen wir uns ganz besonders auf die gemeinsame Zeit mit Dir!

Die Agenda findest du auf der Webseite.

Hier kannst du dich direkt anmelden.

https://symposium.aufbauende-landwirtschaft.de