Wir laden Dich herzlich zu unserem 10. Symposium »Aufbauende Landwirtschaft«, das vom 23. – 25. Januar 2026 wieder am Schloss Tempelhof statt findet.

Mit dabei: Oliver Leipacher – Regenerativer Gemüseanbau im Gewächshaus und eine andere ökonomische Betrachtung

Oliver Leipacher ist Dipl. Ing. Agr. (FH) und bewirtschaftet sein 2000 einen Biogemüsebetrieb in Mittelsachsen. Seit 2007 führt Katrin Leipacher den eigenen Naturkostgroß- und Einzelhandel. 80er Lößböden und anfangs genug Wasser schienen genug Platz für Wachstum zu bieten. Doch Starkniederschläge mit biblischen Schlammfluten, Stürme bis 145 km/h und immer längeren Frühjahrsdürren, führten seit dem Trockenjahr 2018 zu einem radikalen Wandel hin zur Regenerativen Landwirtschaft. Überschlagsrechnung und Vorrausschauende Kalkulationen ließen uns als Familienbetrieb viele Situationen besser verstehen und entsprechend langfristiger planen. Das „Gesundschrumpfen“. Aus 50 ha Gesamtfläche sind 30 ha übriggeblieben. Von 20 ha Freilandgemüse sind knapp 1 ha geworden. Wachstum nach innen ist die Devise.

Ausrichtung

Unser Ziel ist es, Menschen und Themen zusammenzubringen, um gemeinsam aus verschiedenen Perspektiven auf Lösungen und Methoden einer aufbauenden, regenerativen Landwirtschaft zu blicken – und dabei sowohl große als auch kleine und neue Entwicklungen zu erkunden.

Themen & Referent:innen

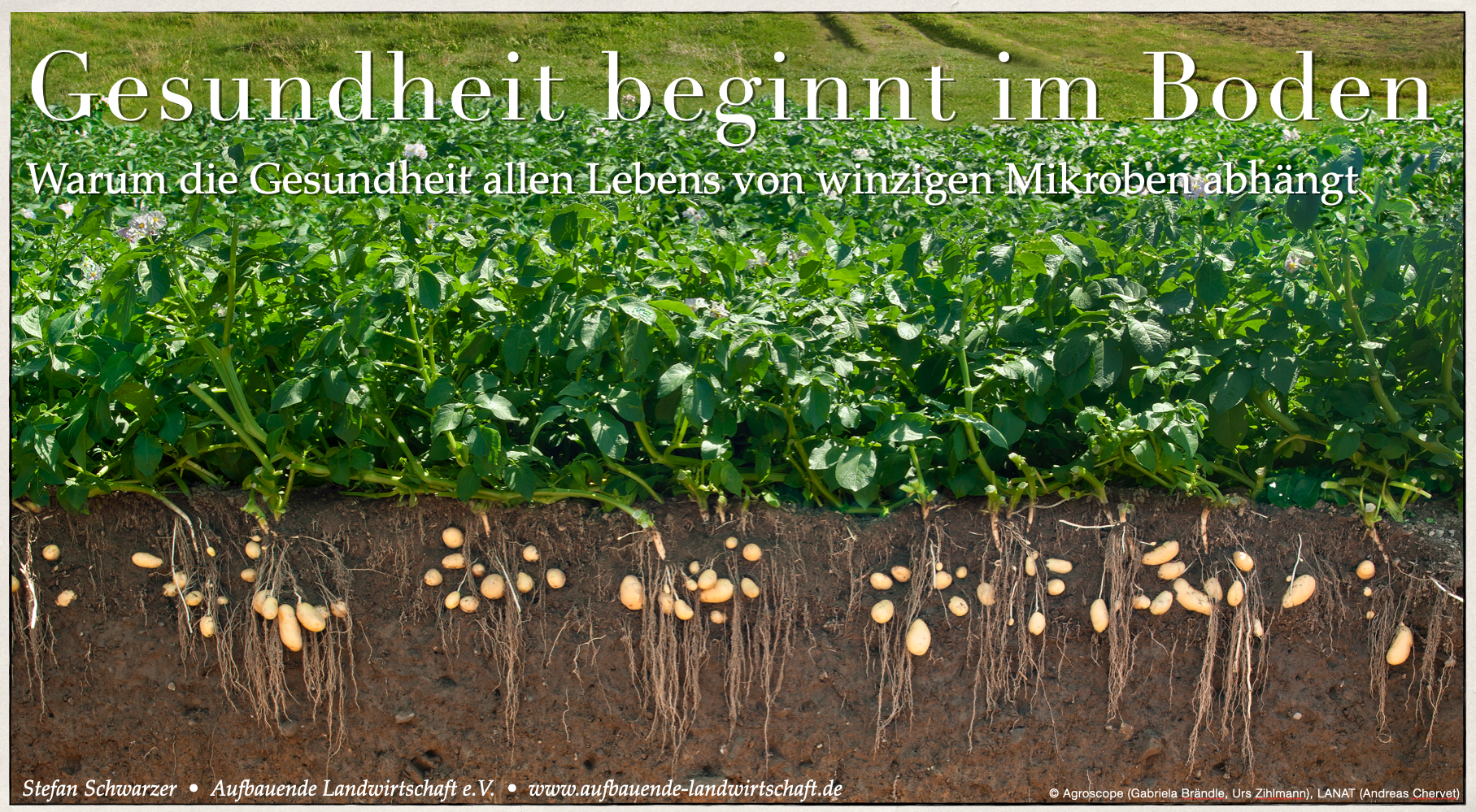

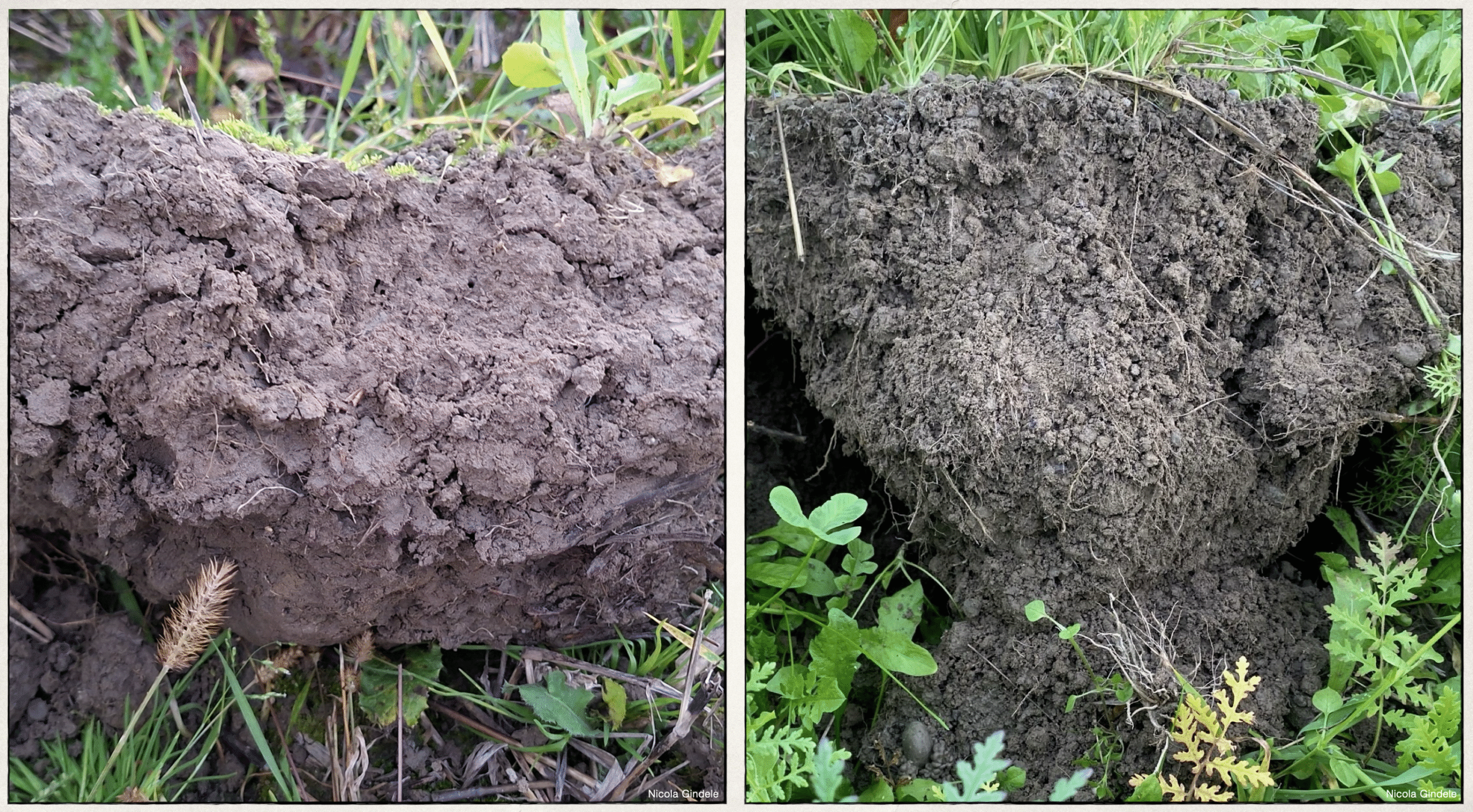

Vom Boden und vom Leben: Wir beleuchten Methoden der regenerativen Landwirtschaft, schauen in Ansätze der konventionellen und biologischen Direktsaat, zur minimalen Bodenbearbeitung, Agroforstwirtschaft, Tierhaltung, Boden-Pflanze-Tier-Mensch-Mikrobiome, Gemüseanbau, Mulch, Wasserretention, Kooperationen, ökosystemare Betrachtungen und mehr.

Freue Dich auf spannende Beiträge von:

- Michael Reber, Von pfluglos über regenerativ zu Bio

- Hermann Hoyer, Der Weg zur Bio-Direktsaat (und zurück)

- Josch Zauner, Konservierende Landwirtschaft mit viel Mut

- Maria Finckh, Landwirtschaft ökosystemar denken

- Lukas Kohl, Bodenanalyse nach Haney

- Armin Meitzler, In Kooperationen denken

- Rita Oldenbourg, Low Stress Stockmanship

- Oliver Leipacher, Regenerativer Gewächshaus-Gemüsebau

- Otto Ehrmann,Regenwürmer als entscheidender Produktionsfaktor in der Landwirtschaft

- Roland Lenz, Vielfalt, Stabilität und Denken in Kreisläufen – auf dem Weg zum enkeltauglichen Weinbau

Vorträge, Austausch, Beratung

Neben den Keynotes erwarten Dich kurze Impulsvorträge und – ganz neu – zwei gemeinsame Beratungssessions. Es wird immer wieder Zeit für moderierte Austauschrunden mit Kollegen und Fachberatern geben. Zudem bieten wir einen OpenSpace-Abend, bei dem jeder seine Themen vorstellen und sich darüber austauschen kann.

Wir beginnen am Freitag Nachmittag mit einer Führung über unseren eigenen Betrieb, mit Themen wie Marktgarten, Mulch-Gemüseanbau, Agroforstwirtschaft und Keyline-Design.

Gemeinsam mit Freunden und Kolleginnen

Freu Dich auf ein Wochenende voller spannender Themen für die Praxis, inspirierende Referent und begeisterte Teilnehmerinnen.

Der persönliche Austausch ist durch Online-Videos nicht zu ersetzen – daher freuen wir uns ganz besonders auf die gemeinsame Zeit mit Dir!

Die Agenda findest du auf der Webseite.

Hier kannst du dich direkt anmelden.