Für unser Buch „Aufbäumen gegen die Dürre“ – wo wir ja argumentieren dass „Landnutzungsänderungen“ (aka Naturzerstörung) eine wesentliche Rolle beim anthropogenen Klimawandel spielen – hatte ich recherchiert, wie es dazu gekommen ist, dass seit Jahrzehnten quasi ausschliesslich zu den Treibhausgasen geforscht und kommuniziert wird, und die Landnutzung und deren Auswirkungen auf das Klima komplett in Vergessenheit gerieten. Denn: Es war mal anders:

1971 erschien die Studie „Inadvertent Climate Modification: Study of Man’s Impact on Climate”, publiziert vom angesehenen Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Königlichen Schwedische Akademie der Wissenschaften. Im einleitenden Absatz werden die „klimatischen Auswirkungen der vom Menschen verursachten Oberflächenveränderungen“ als ein „wichtiger Bereich“ aufgeführt, der zu berücksichtigen ist. Unter der Überschrift „Der Einfluss des Menschen auf das Klima“ sind die Unterabschnitte über die Verschmutzung der Atmosphäre und die Veränderung der Landoberflächen in etwa gleich groß. Unter „Wichtige Schlussfolgerungen und Empfehlungen“ findet sich ein ganzes Kapitel über die klimatischen Auswirkungen der vom Menschen verursachten Oberflächenveränderungen.

Acht Jahre später, 1979, wird in den Protokollen des ersten Weltklimakongresses der Weltorganisation für Meteorologie wieder von Landveränderungen gesprochen. Aus der Grundsatzrede der Konferenz: „Wir verändern jetzt die Strahlungsprozesse der Atmosphäre und vielleicht ihre Zirkulation durch die Emission der Produkte unserer Industrie- und Agrargesellschaft. Wir verändern jetzt die Grenzprozesse zwischen Erde und Atmosphäre durch unsere Landnutzung“. Im ersten von 28 wissenschaftlichen Beiträgen wird unter der Überschrift „Die Auswirkungen, die für das Thema Klima am relevantesten sind“ die „Umwandlung der Landoberfläche des Planeten durch Abholzung der Wälder, das Umpflügen der Steppen und großen Ebenen, Landgewinnung usw.“ an die Spitze der Liste gesetzt. Und in einem Abschnitt mit der Überschrift „Menschliche Aktivitäten, die das Klima beeinflussen“ teilt der Autor die Themen buchstäblich in zwei Teile auf. „Das Thema dieser Abhandlung ist eindeutig sehr umfangreich und wird dementsprechend in zwei Hauptteilen wie folgt dargestellt: Teil I deckt die wichtigsten menschlichen Einflüsse auf das Klima ab, mit Ausnahme der Eingriffe des Menschen in die atmosphärische Kohlendioxid (C02)-Bilanz; und Teil II behandelt umfassend die Aspekte des Klimawandels, die mit der Kohlendioxid-Bilanz zusammenhängen.“

Doch es gab ein Problem. Die lebendigen, durch Wasser verursachten Prozesse der Landveränderung waren zu komplex und variabel, und auch noch zu wenig verstanden, um sie in die globalen Computermodelle einzubringen, während CO2, das in der Atmosphäre gut vermischt ist, relativ leicht zu modellieren war.

Unter der Carter Regierung wurde eine Gruppe Wissenschaftler beauftragt, die Annahmen zur CO2-Zunahme zu modellieren. Der 22-seitige Bericht, „Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment“, 1979 erschienen, prognostizierte dass bei einer Verdoppelung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre die globale Temperatur um 3°C zunehmen würde, mit der Aussage in ihren Schlussfolgerungen, dass „wir unsere Überlegungen auf die direkten klimatischen Auswirkungen der stetig steigenden CO2-Konzentrationen beschränkt haben“.

1985 fand in Villach, Österreich, eine internationale Konferenz statt, um zu untersuchen, wie die internationalen Organisationen mit den beiden Ansätzen – Land und CO2 – umgehen können. Die Lösung bestand darin, die beiden zu trennen und zwei Organisationen zu gründen: Der Weltklimarat, IPCC, mit der Aufgabe sich den Treibhausgasen zu widmen. Und das Internationale Geosphären-Biosphären-Programm, IGBP, mit nur einem Bruchteil der finanziellen Mittel wie der IPCC, welches 2015 geschlossen wurde.

Auch die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, UNFCCC, 1992 gegründet, und das 1997 beschlossene Kyoto-Protokoll zielten alle darauf ab, die globale Erwärmung zu reduzieren, indem die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre „auf ein Niveau gesenkt werden, das eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert“ (Kyoto-Protokoll, § 2). In der Tat beschränkt sich das Protokoll auf sechs Treibhausgase (Kyoto-Protokoll, Anhang A): Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe (HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6).

Das wissenschaftliche Mandat des IPCC liefert weiterhin den Hintergrund für das UNFCCC, jetzt im Rahmen des Pariser Klimaabkommens, was erklärt, warum Landnutzungsänderungen und deren Einfluss auf den Klimawandel nur stiefmütterlich behandelt werden.

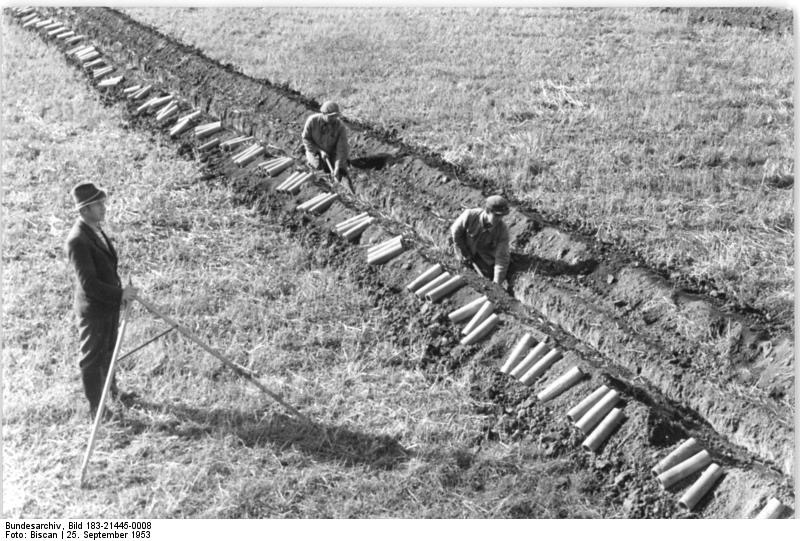

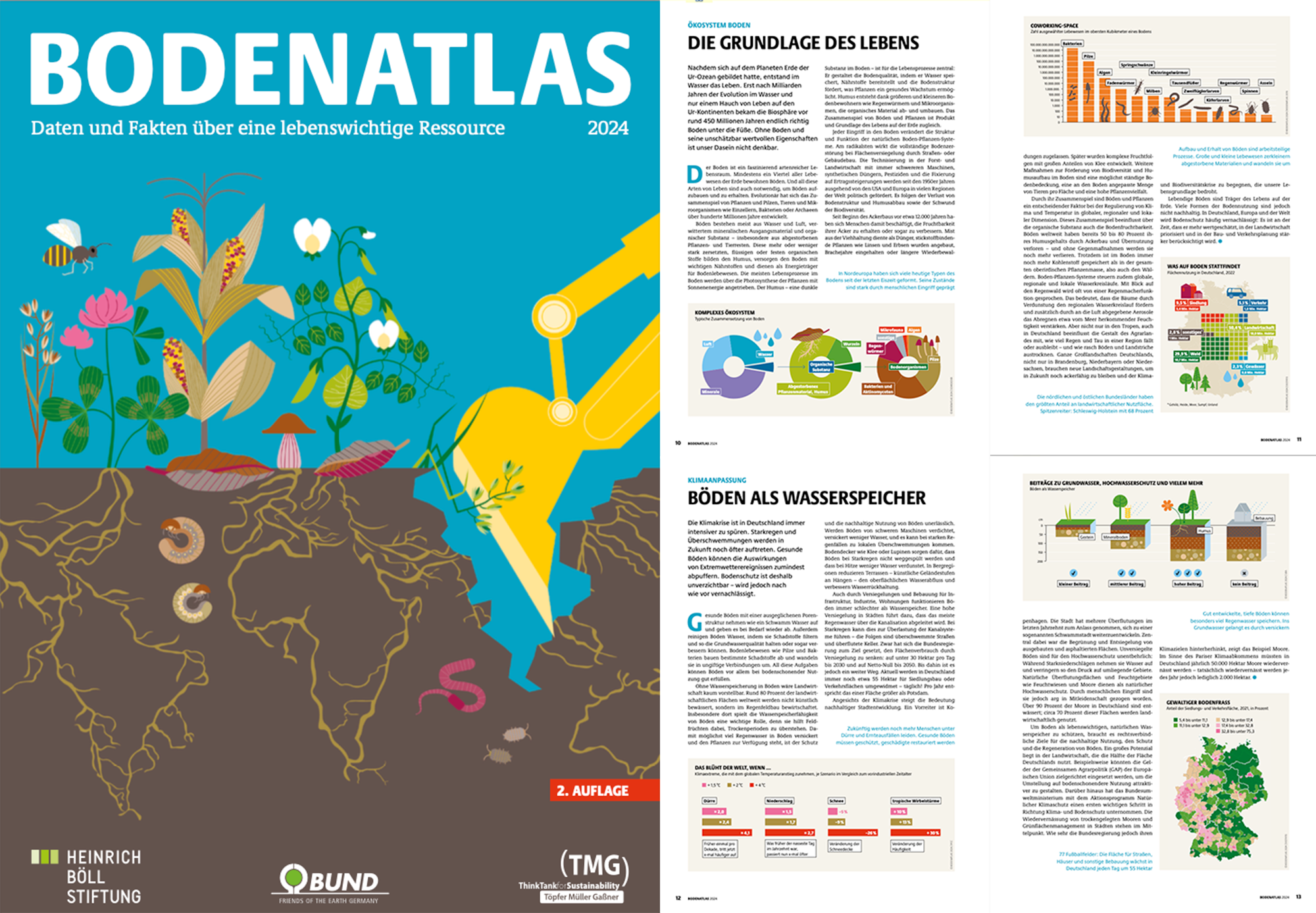

Erst langsam, mit dem Aufkommen einer Regenerationsbewegung in den letzten Jahren, werden Stimmen lauter – und Forschungsarbeiten bekannter –, die daraufhin weisen, welch wichtige Rolle Landnutzungspraktiken auf die Böden der Welt, den terrestrischen Wasserkreislauf und die Biosphäre insgesamt haben – und wie wir geschädigte Landschaften regenerieren können, auch um den Klimawandel zu mildern.

(c) Stefan Schwarzer